■ KSC M4 MAGPUL (AEG/ERG)

電動でもリコイルが楽しめる、そう言って大々的に登場したマルイ次世代電動がすさまじく肩透かしだったのに対して、ちゃんとリコイルがある電動として一部からは絶賛されたKSCのM4ERG。個人的にはHK33に次いで、見事にハマる電動でした。

約10年ぶりに「電動」を買いました。KSCのM4、通称ERGです。

最近の電動にはリコイルがあるらしい、そんな噂を聞いたのは電動への興味が微塵もなくなって少し経った頃でした。次世代電動とやらが登場した頃のことです。ただ、ガスに比べるべくもなく弱い、とも聞いていたので、全く気にせず電動に興味が戻ることもありませんでした。そして数年が経った半年ほど前、あるお店でマルイの次世代M4を撃たせてもらう機会があり、正直な感想は「リコイルがあったかわからなかった」というものでした。ガスに比べて弱い、どころではなく従来の電動でもピストンのリリースで発射時には僅かな振動がありますが、その振動が少し目立つようになった程度でした。ただ次世代M4は弾が切れたら止まる(空撃ちにならない)ようになっているのは驚きでした。

そんな頃、15年ぶりにゲームに参加することになりました。まだ肌寒い4月だったこともあり、古いP90を引っ張り出して、レストアして、スペアマグ買い足して、Lipoバッテリーでフィールドに赴きました。電動は便利ですが、やはり僕にとっては面白くないと感じてしまいました。ゲームの楽しみ方は人それぞれです。スポーツとして勝つことが最大の楽しみという人もいれば、装備に凝って「ごっこ」的な雰囲気を楽しむ人や、銃を持って撃つこと自体を楽しむ人もいます。僕は撃つことを楽しむ派なので、勝負には不利だろうと自分の好きな銃で参加したいと考えています。しかし寒い時期、GBBはまず動かないので、寒い間は不本意ながら電動に頼らざるを得ません。そこで、なんで電動が面白くないのか、理由を考えてみました。

・リコイルがない(次世代でもないに等しい)

・トリガーを引くと「ウィン」と鳴ってから弾が出る(発射タイミングが遅い)

・弾が切れても空撃ちが続く(次世代では解決済み)

・M4に限って言えば、パーツ交換でも改善できない外観の問題(レシーバーが厚い、グリップが太い、ボルトがのっペりしている、チャージングハンドルが短い)

そしてこの電動の欠点をできるだけカバーできる製品/方策があれば、電動でも幸せになれる気がしました。そこで購入したのがKSCのM4ERGというわけです。

KSCの電動といえばもちろんあのHK33を思い出しますが、いい意味でも悪い意味でも、HK33の特徴や思想は全く引き継がれていません。リコイル発生メカやボルトストップ機能といった独自構造はあるものの、パーツの殆どがマルイ互換になっています。いい意味では、マルイの電動と全く同じ扱い方ができます。HK33のような電源スイッチもなければ、バッテリー切れでピストンが途中でロックされたりもしません。反面HK33が持っていた尖がった仕様は失われています。トリガーは当然シアがなく、引いてからまずモーターが回ってピストンが後退してから発射するマルイと全く同じものですし、エアコキで撃つこともできません。リコイルがなければありふれたマルイコピーの中華電動と言われても気が付かないと思います。設計・製造が違うメーカーだということ(HK33はKSC、ERGはKWA)がわかっていても、どのマルイ電動よりもKSCのHK33が好きだった身としては寂しいです・・・。

気を取り直してERGの特徴を見ていきましょう。まず最大の特徴とされるリコイルですが、マルイの次世代も同じようなことを言って売っているので、最初はちっとも信用できませんでした。ところがネットで調べてみると、KSCはマルイとは次元の違うリコイルだという情報がボロボロ見つかります。実際はどうかといいますと、GBBには遠く及ばないですが、マルイ次世代と違って、ちゃんとリコイルがあります。冬場のGBBくらいはあります。バッファチューブは電動では本来ただの筒でバッテリー位置によっては配線が入ってる程度ですが、ERGはこの中の殆どが重い真鍮のウェイトで占められています。これを発射時に前後に動かしてリコイルを発生させています。実はフルオートが実に楽しいです。GBBの場合、モノによってはフルオートでも10発程度はサイクルもリコイルも変化なく撃てますが、大多数が20発30発となるとサイクルもリコイルも顕著に低下します。ERGはGBBに比して弱いリコイルではありますが、フルオートで100発撃ち続けてもサイクル・リコイルともに衰えません。通常の電動をフルオートで撃つと、ただ効率よく電気で弾を撤くだけの機械としか思えなくなりますが、ERGはこのリコイルのおかげで本当に撃つことが楽しいです。次にトリガーのレスポンスですが、FETつけても何しても電動のトリガーはただのスライドスイッチに過ぎないので、バッテリーの電圧を上げて弾が出る前の「ウィン」という時間を短くするしかありません。そのため初動の早い11VのLipoで動かしたいわけですが、11Vは電圧が高すぎて通常はかなりのカスタムをしないと本体が耐えられません。ところがこのERGは箱出しそのままで11Vで動かせます。海外版(KWA製)では11V駆動が標準のようなので、ただパワー落としただけの国内仕様も11Vで全く問題なく動作します。ちなみにKSCは9.6VのNiMHを推奨しており、8.4VのNiCdでも7.2VのLipoでも動きはしますが、動作はもっさりします。そしてERGはボルトストップが搭載されています。マガジンはマルイ従来モデルのものがそのまま使えますが、ボルトストップが機能するのは専用のマガジンを使用した場合に限られます。専用マガジンは通常のGlマガジンとPMAGタイプがあり、どちらも30/60発の切り替え式で、これ以上のキャパシティのマガジンは用意されていません。リアカン30はいいとして、最大80は入ってほしかったとは思いますが、300とか馬鹿げた容量でないのはうれしいですね。ジャラジャラ言わせて大容量マガジンを使用する人(つまりただ効率よく電気で弾を撤くだけの機械を望む人)がこのERGを選択するとは思えませんし・・・。なお電動はマガジンに残弾がある状態でマガジンを抜くと数発弾がこぼれますが、これは改善されていません。最後に外観の残念さですが、これはERGのパーツの殆どがマルイ互換のためどうにもなりません。Magpulタイプのロアレシーバーなのでデブさは目立たないですが、それでもグリップは太く、ボルトはただのカバーでのっペりしていますし、チャージングハンドルもモヤモヤするくらいしか引けません。

今回決めたことは、絶対にメカボックスは開けない、ということでした。そのため内部パーツはチェンバーパッキンとインナーバレルの交換のみです。マルイ純正チェンバーパッキンにH型のホップクッション、PDl製6.05mインナーです。12インチハンドガードを付けたのでインナーもその長さに合わせて320mにしてあります。初速は0.25gで78〜80m/s(0.8J)で、電動らしい見事な集弾性を見せてくれます。初期ロットは初速がかなり高かったと言われていますが、僕が購入したもの初期ロットではなく、ノーマル10インチ(約270m)のインナーで0.25gだと70〜72m/sでした。メカボックスを開けないと決めたのは、ノーマルで性能的に不満がないことに加え、故障した際に自分で直す気がないからです。ERGのメカに精通したショップはなさそうですし、自分自身は電動メカに精通したいとは思いませんので、調子悪くなったらKSCに送って修理してもらおうと考えています。HK33もそうでしたが、簡単に初期状態に戻せるようにしておきたいわけです。FETを付けなかったのもそのためです。11V駆動なので一応SBDは付けました。FETに比べれば付け外しは圧倒的に楽ですので。

バッファチューブの後端を開けると真鍮のリコイルウェイトが出てきます。重さをはかると323g。GBBのボルトより重い・・・。そしてコイツを取り出すと一緒にメインスプリングがついてきます。実はメカボックス開けなくてもメインスプリングが取り出せるのです。丁度いい硬さのスプリングがわからなかったので交換はしていません。初期ロットではリコイルウェイトの連結ピンがすぐ折れる問題があったようですが、セカンドロット以降は改善されているようで、1000発以上撃っていますが問題は出ていません。

外装は元がMagpulなので殆ど替えるところがありません。フロントはMOEハンドガード(というかデルタリング)がやっぱり好きになれないので交換しました。問題はハンドガード内にバッテリーを格納する必要がある点で、MOEハンドガードならミニS互換のLipoがぴったり入るのですが、スリムなハンドガードとなるとそうはいきません。セパレートタイプを入れて使えるハンドガードを探しましたが、大好きなURX3のような上下分割型は意外と内部にスペースがなく、URX4やNSRでは細すぎ、いずれもバッテリーが入りません。WSRCや4面レール系は好きじゃないので却下、結局PTS製のレイニアハンドガードになりました。このハンドガード、ちようどいい太さなんですが、味気ない形なので、パラコードを巻いてみました。ナイフのハンドルに巻く要領ですね。滑り止めかつフィンガーチャネルみたいになって持ちやすくなりました。フラッシュハイダーはエクステンションつけてPTS製のGriffithレプリカです。アウターバレルを軽量アルミに換えようかと思いましたが、フロントを軽くしすぎると、真鍮が詰まっているバッファチューブのせいで重心が後ろ側に偏るためアウターはノーマルのままです。他にマグキャッチはKingArmsでいつものNorginタイプ、チャージングハンドルのラッチもいつものBCMタイプに替えました。セレクターはノーマルです。アンビは構造上不可能なうえ、このセレクターの動きが電動らしからぬカチッとしたいい感じなので、交換しませんでした。光学はノーベルアームズのTAC-ONEです。SureHitと迷ったんですが実物比較する機会があり、わずかにアイリリーフが広かったこちらにした次第です。とはいえ、同価格帯のマルイのショートズームやLeapersに比べるとアイリリーフは狭いです。像の鮮明さ明るさではわずかに勝ります。

ERGはKSCの言い分では、マルイの妨害(ERGが特許侵害しているため取扱わないよう流通に警告した)があり発売当初は直販のみになったとのことでしたが(現在は店舗販売されています)、見た目はともかく性能ではどんぐりの背比べになっている電動M4の中では、圧倒的に強いリコイルと比較的安い販売価格で、マルイが危機感を抱いても仕方ない出来のよさです。しかし相変わらずKSC製品は性能の割に評価されず、このERGも他に持ってる人に会ったこともなく、どこかに持ち出せば珍しがらる始末・・・。現在ERGのバリエーションはMAGPULとM4A1のみですが、AKの製品化も予定されているようです。AKに興味がない僕としては、HK33をトリガーメカそのままでERG化してほしいなあと思ってたりします。

箱出し。一緒に写っているのはバッテリーとPDIインナー。 最初に持ったときの印象は「重たい」。原因はリコイルウェイト。 |

ハンドガードを変えた直後。のっぺりして寂しい。 まだ光学を何せるか悩んでいたころ。 |

バッテリーはハンドガード内にセパレートタイプを収納。 ヒューズなど狭い中に収めるのにそこそこ苦労した。 |

普通のM4レシーバーとは少し違うカタチのMAGPULレシーバー。 もちろんアルミだが、塗装のためちょっとしたことで剥げる。 |

パラコードは装飾の他に、バッテリー交換時にハンドガードを 前方に抜く際にハイダーが傷つかないようにするため。 |

光学はノーベルのTAC-ONE。安いモデルだが性能は十分。 使いやすさはマルイやLeapersのほうが上だと思う。 |

電動はトリガーピン以外はダミーになるが、ダミーでもスチールの 別パーツになっている。こういう細かいところは非常に大事。 |

バッファチューブに入っている真鍮のリコイルウェイト。 引っ付いているスプリングは実はメインスプリング。 |

メカボックスは開けない! と誓ったERGにおいてセミオートのキレをよくするために、実売1万円前後という高級モーター。マルイ製サマリウムコバルトモーターを付けてみました。ネオジムに次ぐ2位の強磁力を持つ稀少磁性体サマリウムコバルトという煽りも超カッコいいし、検索して頂くといろいろ情報出てきますが。性能的には、トルクはEG1000の倍、サイクルはEG1000と同等、燃費もよい、とモーター自体の価格以外には欠点が見当たらないスゴイやつです。尤もKSCノーマルのモーターの素性が一切わからない(モーター自体にメーカーも型番も見当たらない)ので、交換したところでどれだけ違いが出るのかは謎でした。

メカボックスは開けない! と誓ったERGにおいてセミオートのキレをよくするために、実売1万円前後という高級モーター。マルイ製サマリウムコバルトモーターを付けてみました。ネオジムに次ぐ2位の強磁力を持つ稀少磁性体サマリウムコバルトという煽りも超カッコいいし、検索して頂くといろいろ情報出てきますが。性能的には、トルクはEG1000の倍、サイクルはEG1000と同等、燃費もよい、とモーター自体の価格以外には欠点が見当たらないスゴイやつです。尤もKSCノーマルのモーターの素性が一切わからない(モーター自体にメーカーも型番も見当たらない)ので、交換したところでどれだけ違いが出るのかは謎でした。

結局特に苦労することもなく、ERGにポン付け可能でした。ERGノーマルやマルイEG1000と比較して磁カはかなり強いです。ERGのグリップ底は放熱のために隙間だらけなので、 ここをなんとな塞ぐ必要があります。強い磁カによってこの隙間からネジ等が入ってしまうとショートの原因になるからです。マルイによるとサマリウムコバルトは熱に強いらしいので、放熱はこの際無視してしまいます。

肝心の性能ですが、巷で言われているようにセミオートのレスポンスはかなり早く、電動のトリガーがどうやっても好きになれない僕でも、ツーステージにしてもいけるんじゃないか、と思ったほどです。。

しかしサマコバモーターとLiPo11.1Vの組み合わせによるセミオートのレスポンスは感動的なほどですが、早すぎてモーターが回りすぎる現象がみられました。セミオートの場合、ギアの回転に合わせてモーターへの 電流をカットして1発分しかモーターを回さないような仕組みになっており、通常はちょうどピストンが前進状態でモー ターは止まるはずです。しかしサマコバとLiPo11.1Vだと50%位の確率でピストンがやや下がった状態で止まるようになりました。撃ち応えにバラツキが出るのと、スプリングのへたり等の原因になるので、バッテリーの電圧を下げることにしました。とはいえ、7.4Vでは低すぎるので、LiFe9.9Vにしました。

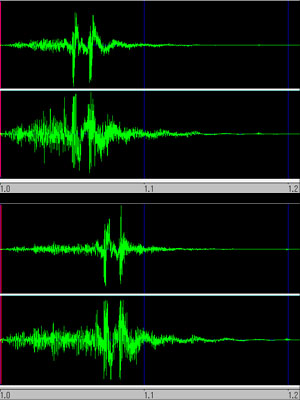

左上の波形は上二つがサマコバ+LiPo11.1V、下二つがLiFe9.9Vで、それぞれセミオート発射音を録音したものです。サマコバのトルクとLiPoの瞬発力はすさまじいですね。ちなみにサイクルは、LiPo11.1Vで秒間19発、LiFe9.9Vで秒間14発でした。ノーマルモーターでLiPo11.1Vで秒間16発だったことを考えると、LiPoは本当に燃えなければいいバッテリーです。

左上の波形は上二つがサマコバ+LiPo11.1V、下二つがLiFe9.9Vで、それぞれセミオート発射音を録音したものです。サマコバのトルクとLiPoの瞬発力はすさまじいですね。ちなみにサイクルは、LiPo11.1Vで秒間19発、LiFe9.9Vで秒間14発でした。ノーマルモーターでLiPo11.1Vで秒間16発だったことを考えると、LiPoは本当に燃えなければいいバッテリーです。

LiFeは電極の組成等によりリチウム系バッテリーの中では発火の危険性がかなり低くなっており、LiFeはLiPoより安全性が高いと言われています。しかしLiFeも電解液が有機溶剤のためバッテリーの異常発熱が起きればLi-ionの宿命で燃え上がりますし、電解液が外に漏れだすと外的要因 (たとえばスイッチの火花等)で火が付く恐れがありますので注意が必要です。LiFeはLiPoより高い安全性と引換えにLiPoより性能が少し落ちます。三つのセパレート型でLiPoだと11.1V/1200mAhですが、LiFeは殆ど同じサイズで9.9V/950mAhとなり、LiPoの性能の高さを改めて感じますね。LiPoは2セルで7.4Vか3セルで11.1Vですが、LiFeは2セルで6.6Vか3セルで9.9Vです。容量も2割ほどLiFeのほうが低くなります。またLiFeはバッテリーが切れる直前まで出力がそれほど落ちないので、油断すると過放電してしまうことになります。利用時はカットオフシステムを使うか、こまめに電圧計測することが必須です。

右の写真はおふざけで、中に入っているのは交換済みのKSCノーマルモーターです。

センチュリオンアームズはハンドガードで有名なメーカーで、コンプリートモデルはまだ販売していないはずです。つまり、実銃で発売予定のものを先にトイガン化しちゃった感じじゃないかと・・・。

センチュリオンアームズはハンドガードで有名なメーカーで、コンプリートモデルはまだ販売していないはずです。つまり、実銃で発売予定のものを先にトイガン化しちゃった感じじゃないかと・・・。

実はKSCの新春福袋に入ってたもので、ミニSバッテリーが使える後方配線ということで、既存のMAGPULをこれにリプレイスすることにしました。MAGPULは箱出し状態に戻して、知り合いに売却しました。(福袋の話は載っけようと思ったのですが、時期を逃したのでまた来年にでも・・・)

インナーバレルはPDIの08で、ファイアフライの長掛けホップにしてあります。モーターは引き続きサマコバで、11Vで稼働させます。外装はハンドガードをM-LOKのスリムなものに交換しました。

動作については、同じERGのMAGPULとなんらかわりなく、リコイルと重量はその辺の電動より一線を画しています。

ここで、後方配線になって気づいたことを述べてみます。

ERGは超重量のウェイトがバッファチューブに詰まっているため、配線はチューブの外側を通っていますが、見えないようにチューブのデフォルメがされています。これは気にならない程度です。軽いLipoバッテリーでも後ろにあると、重量バランスが後ろ寄りになって、重いマガジンのガスブロに慣れていると違和感がすごいです。さらにセンチュリオンはアウターがアルミになっていて、ハンドガードをM-LOKに変えたこともあり、フロントが軽いため、スコープつけると重心は丁度グリップのあたりになります。実は総重量が同じでも、重心がマガジンあたりにあるものと、極端に前後に重量バランスが片寄っているものでは、後者の方が片手に負担が集中するため、重く感じてしまいます。そういう意味でCM-4はかなり重い銃となります。実際は3200gと、ガスブロと比較してもWAやマルイより1割増し程度です。

結局、バッテリーがバッファチューブに入らない以上、ERGにおいて配線を前方か後方かどちらにするかという問題は、ハンドガードかストックのどちらの選択肢を狭めるかということと置き換えられます。そういう点では、ミニSもセパレートも使えるEPSストックは選択肢としては大きいと思いました。

フロント部分。ハンドガードは芸もなくCenturionのMLOK。 細すぎて違和感しか感じかなかったのでプレートで嵩増し。 |

グリップはEPG。電動にしては握りやすい。 セイフティはERG初のノーマル状態でアンビ。 |

ストックはEPS。後方配線のため細身のストックは不可。 ちなみにEPS/EPGはPTSの製品でMAGPUL製品ではない。 |

ストックの中にはセパレートかミニSのバッテリーが入る。 ヒューズは最初から平型になっている。嬉しい誤算だ。 |

2年連続でKSCの新春福袋に入っていた、ERGなCenturionのCM4・・・。片方は知り合いに譲る話がついていたのですが、コロナ禍のゴタゴタでお流れになってしまい、2丁同じ電動が手元にあることになってしまいました。そこで片方はほぼノーマルのまま、他方はメカボックス開けてカスタムすることにしました。今回はカスタムしたほうの話です。

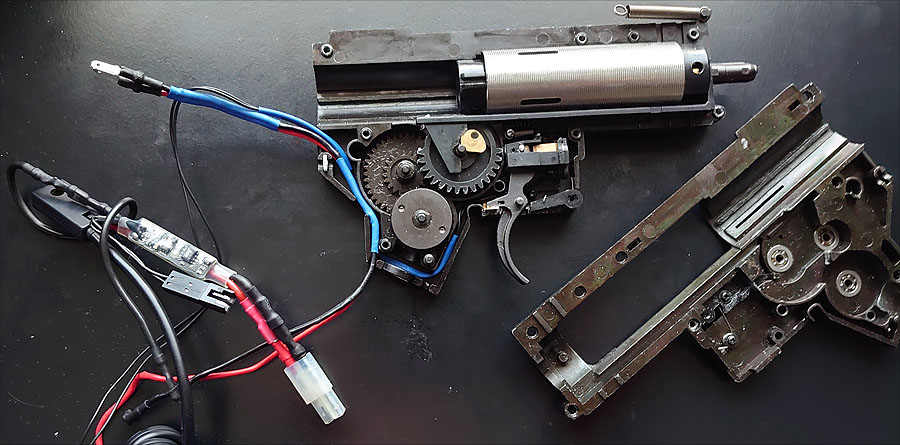

作業内容は、まず外装をちょっといじってインナーバレルとチェンバーパッキンを交換、メカボックス開けてシリンダとピストンをカスタムパーツにします。そして、配線を変更してFETスイッチを取り付けます。最後に、重いリコイルウェイトを、リコイルの強さを犠牲にして軽量化します。

さらりと書きましたが長い棘の道を歩むことになります・・・

外装

ほぼ2年前のレビュー時にはすでにハンドガード交換済みでしたが、このCMRという細身のレールには、独特のレールパネルも欲しいところ。このパネルはニッチすぎて激安レプリカはないので、樹脂製で6枚しか入っていないのに5000円前後もする暴利な感じのPTS純正を買うしかありません。ちなみにCMRにはGen2というM-Lokではないものがあり、PTSからはGen2専用のパネルも発売されているので、購入時には間違えないよう注意が必要です(M-Lok/Gen2兼用とGen2専用の2種があり、Gen2専用はM-Lok固定金具が付属しておらず、価格も安い)。

今回カスタムするほうは軽量化するので、CMR10.5インチにしました(実はもう一つのほうは12インチにしました)。そうするとアウターバレルがハンドガード先端から2cmほど飛び出している状態になり、これが気に食わないので、ハンドガードとぴったり同じ長さになるようにアウターバレルも交換しました。アウターバレル基部はマルイ電動と互換性がありますが、ホップチェンバーが収まる切り欠きの幅が狭いものは加工して広げる必要があります。またマルイ電動でも同じかと思いますが、アウターバレルの傾きはチェンバーの傾きに直結し、弾道がホップで左右に曲がる原因になるので、取り付け時には傾きがないよう注意しましょう。

グリップはPTS純正のEPG-Cがついているのですが、ベロ付きのEPGに交換しました。理由はアンビセレクタの右側がセミオートの位置では右手人差し指の根元に干渉するのを避けたいのと、メカボックス加工の際に一度組み上げたら配線が引っかかってモーターが抜けなくなるという凡ミスをやらかしてしまい、糸鋸でグリップを切断したためです(テヘペロ)。

マズルはIronAirsoft製のAACブラストシールドを特価1000円で買ってきたはいいのですが、肝心の同社製AACハイダーが再生産待ちなので、それっぽいWeTechのACRについてたハイダーを付けてみました。ダサいけどブラストシールドで隠れるからいいか、と。

マグキャッチは1500円ほどで買った適当なアンビタイプにしときました。

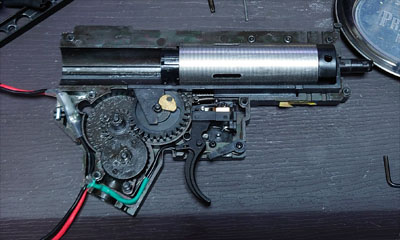

メカボックス内パーツ交換とセクカ

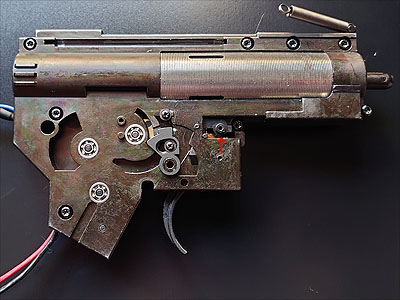

メカボックスの開け方は検索して頂くと見つかると思うので詳細は割愛しながら、簡単にマルイとの違いを中心に説明します。注意点その1:アッパーレシーバーを外したらまずチャージングハンドルを外しダミーボルトプレートとそのリターンスプリングをガイドごとひとまとめに外すこと。注意点その2:バッファチューブの下面のプレートを外して中を通っている配線をギボシ(平形コネクタ)のところで外さないとレシーバーからメカボックスを取り外せない。注意点その3:メカボックスを取り外したら最初にボルトストップ用のレバーを外すこと(このレバーの下にトルクスがひとつ隠れている)。ロアレシーバーからメカボックスを取り出せたら、あとはマルイと同じくメカボックスのトルクスネジをいくつか外すと、メインスプリングがメカボックス内で圧縮されていないので、いとも簡単にパカっと開きます(ギアの停止位置によってはタペットプレートが弾けるかもしれませんのでご注意を)。

メカボックス内部でマルイ電動と互換性があるパーツはシリンダとピストン&ピストンヘッドくらいしかありません。ギアはおそらくセクターギア以外は互換性ありそうですが、出来が悪くないので交換する必要はないかと思います。ただピスクラでの破損やショートストローク加工を考えると、一番交換できてほしいのはセクターギアに他ならないので、ここは残念なところです。

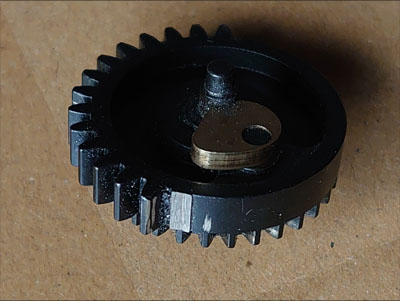

またメインスプリングの硬さはリコイルユニットのスプリングと合わせて、釣り合っていないと初速が不安定になる(後でリコイルユニットのところで説明します)ので、交換は考えないほうがいいです。11.1Vでフルオートは危険だと思いながら数回撃ったことがあるのですが、分解してピストンを見てみると、案の定、最後から2番目の歯は完全に潰れ、3番目の歯も半分ほど潰れていました。仕方ないので、セクターギアの歯を2枚カットします。卓上グラインダでセクタギアの両端を1枚ずつ、計2枚削り取りました。これに伴い、初速調整のためメインスプリングを強めにすることになり、リコイルスプリング側の調整も必須になります(これも後述)。

僕の個体はネットでよく指摘されているような、シリンダ気密がスカスカのものではなく、かなりピッチリしていました。ただサイクルが上がることでフラットなピストンヘッドによる前面吸気ではフルオート時が不安なので、DCIGunsのアルミ製側面吸気ヘッドに交換しました。ピストン本体は先述の通り歯が2枚分潰れていたので、1000円くらいなので交換しておきました。なおピストンを交換する際は、ラックギア全てが金属製のものは避けましょう。ERGのギアはパーツ売りされていないので、万一ピスクラしてもピストンのほうに壊れてもらってギアの歯が欠けるのは避けたいからです。ただし今回はセクカしたので、ヘッド側のギアが3枚以上が金属である必要があります。今回はその条件を満たし、安くてポリカ素材で派手な色でないという理由でWii-Techのものにしました(ヘッド側の歯5枚がスチール)。

今回用意したパーツは全てポン付けできるので、グリスアップして組み込むだけです。

アッパーレシーバーを外したらダミーのボルトカバーを外す。 細い6角を外してからリターンスプリングガイドごと抜き取る。 |

ここまで取り出せたら赤矢印の位置にネジがあるので外す。 そして最終弾でストップさせるレバーを外すとこの状態になる。 |

セクターギアは前後1枚ずつの計2枚カットした。 やすりで削るのはしんどいので卓上グラインダで。 |

今回メカボックスに入れたパーツ。 ピストンは前5枚が金属歯のもの。 |

FETスイッチ

マルイの電動ガンのメカボックスはいろいろよくできているなあと感心させられることが多いのですが、スイッチもその例に漏れません。スイッチは接触させるたびに自身のスパークで焦げつき、いずれ通電できなくなる問題があります。電動ガンのスイッチの構造は、接触面が立体的で接触面の先端が焦げてもトリガーをさらに引くことで焦げてない部分で接触するようになっていて、完全に全面が焦げて使えなくなることは無茶苦茶使いこまないと起こりません。ただ焦げるほどトリガーレスポンスが悪くなるので、FETスイッチはこのために取り付けると考えましょう。スイッチの耐久性を上げたいだけなら、モーターにSBD付けるだけで十分です。ちなみに最近はMOSFETということが多いですが、今時MOSFETじゃないFETってあるのか?とPC方面の知識で考えていたら、そういや昔の電動ガン用FETってヒートシンクついてたことを思い出して震えました。

CenturionはミニSバッテリーも入るEPSストックが標準搭載なので、FETを付けるスペースには困らないのですが、ヒューズあたりにうまくまとめられる小さなFETにしました。小さなFETは本体基盤へのはんだ付けが無茶苦茶面倒なので、既に配線が付けられているものを探して、GateのPicoAABというやつにしました。またこの製品は信号線(トリガーメカに配線するほう)も取り外しできるよう、最初からコネクタが取り付けられているので、かなり手間が省けます。というのも、CM4の後方配線は先述の通りバッファチューブの中を通っておらず、チューブの下に設けられた狭い隙間を通す必要があり、当然いくら小さくてもFET基盤は通らないので、信号線も電力線もFET基盤とメカボックスの間で切り離せるようにしておく必要があるからです。電力線しかないノーマルの状態では、バッファチューブの根本あたりでコネクタを使って外せるようになっていますので、基本的にこの位置と構造を踏襲するのが楽でしょう。

FETの信号線はメカボックスの中を通っていくことになり、モーターが入るメカボックス最下部の部分で、モーターのピニオンギアに引っかかって切断してしまうことがあるので、熱収縮チューブで束ねる&補強することをお勧めします。また同様の理由から電力線は赤い+も黒い−もピニオンギアの近くを通さず、両方メカボックス後ろ側の穴からグリップへ出してしまいましょう。(でないと作業中にモーターが引っかかり抜けなくなってグリップを破壊する必要に迫られます・・・体験談)

トリガースイッチ回りはこれまた独自設計(残弾ゼロ時のストップ機構があるため)で、トリガーユニットを丸ごと交換するタイプのFETは付けられません。つまりセクターギアの位置検知を行うようなFCUも導入できません。またトリガーの遊びを減らすような小細工もやめたほうがいいです。実はアルミ板を挟むとかいろいろ試してみたのですが、かなり余裕がない設計になっており、フルオートのみになったり、トリガーがリセットされなくなったり、セレクタがSAFE位置に入らなくなったりするので、調整にものすごく苦労する割に殆ど効果がありません。通常電動ガンのマイクロスイッチを使ったFET/FCUに比べると見劣りする点ではありますが、仕方ありません。

リコイルユニット軽量化とその場合のセクカ後の初速調整

初めにお断りしておきます。リコイルユニットを軽量化したくていろいろ検索しましたが、ヒットなしだったので、完全に我流で作成しました。かなり手間がかかるのに総重量は170gほどの軽量化にしかならず、軽量化というよりウェイトバランス改善の意味合いが強いので、挑戦される方は相応のご覚悟をお願いいたします。あと、この後説明が超長いです。軽量化に興味がない場合は事項へジャンプ!

ERGのリコイルユニットに関しては、面白いので今までもいろいろ試していました。完全にオミットする方法もありますが、それだともうマルイの銃にすればいいと思うので、今回は軽量化してみました。ERGの(電動にしては)強烈なリコイルはバッファチューブ内を占めている真鍮の塊によるものです。これが見た目通りものすごく重く、GBBの亜鉛やスチールのボルトキャリアを凌駕する200g超もあります。このためERGはフロントをM-Lokにする等で軽量化した場合に不自然にウェイトバランスが後方になってしまいがちです。

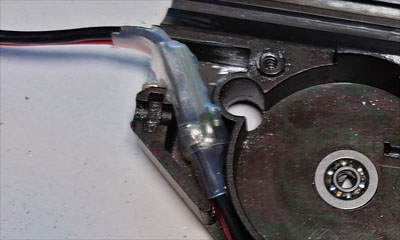

バラすとなんとなくわかると思うのですが、リコイルの仕組みの肝はリコイルユニット先端近くにある二つのベアリング球です。詳細は割愛しますが、実銃のHKのG3やMP5でみられるローラーロッキングを彷彿とさせる仕組みです。ERGの動作において、ピストン内部にあるメインスプリングとバッファチューブ末端にあるリコイルスプリング、あとベアリング球を保持するスプリングの三つのスプリングのバランスがとても重要になります。翻ってリコイルユニットの形状や重量はそれほど重要ではないということになります。ただリコイルユニットが重ければ重いほど、リコイルショックを強く感じることができます。軽量化はリコイルの強さを犠牲にすることになります。

原則は、スプリングのテンションを変えないように、スプリングを保持する部分の寸法はノーマルの真鍮製と同一になるようにして、素材をアルミに変更すればいいです。その場合に必要な材料を以下に整理します。カッコ内はこの後の説明に使う便宜上の部品名です。

・径1cmのアルミ丸棒 長さ7〜8cm →【芯】

・内径10mm外径12mmのアルミパイプ 適量(合計10cm程度)

2cm前後に現物合わせでカット →【スペーサーA】

3cm前後に現物合わせでカット →【スペーサーB】

場合によっては1cm前後でもうひとつカット →【スペーサーC】

・内径10mm外径22mm厚さ3mmのアルミカラー 1〜2個 →【カラー大】

・内径10mm外径16mm厚さ10mmのアルミカラー 1個 →【カラー小】

・内径16mm外径22mmの肉厚アルミパイプ 長さ4cm〜5cm →【ボディ】

・可能であれば内径10mm外径22〜23mmのスチールワッシャ(非スプリング) 二つ

ワッシャはホームセンター等で実際に目視で選ぶ必要があるかもしれません。ワッシャの外径が24mmあるとチューブ内に入りません。理想は外径23mmです。またワッシャの内径は10mmで、隙間なく10mm丸棒にフィットさせたいです。もし適当なワッシャが見つからない場合、内径10mm外径22mm厚さ3mmの【カラー小】を一つ余分に合計二つ用意しましょう。

10mmの丸棒と22mmの肉厚パイプは長いものを買ってきても、アルミなので普通の糸鋸とパイプカッターで手間はかかりますが切断できます。

ノーマルのリコイルユニットから取り外して流用するのは、リコイルスプリングガイドとベアリング球が収まる部分で、ピン1本抜けば外れます。【芯】の片方の端に流用する先端部をはめ込んで、現物合わせでピン穴をドリルで開けます。流用パーツを適当なピン等で仮固定し、その後ろに【スペーサーA】をはめ込み、その後ろにワッシャ(あれば)と【カラー大】をはめ込みます。この段階でワッシャないしカラーの位置が、ノーマルユニットの樹脂リングの位置と同じになるよう【スペーサーA】の長さを調整します。調整できたら、続いて【スペーサーB】、ワッシャ(なければ【カラー大】)、【カラー小】をはめ込みます。ノーマルユニットの樹脂リングと【カラー大】の位置を合わせて、【カラー小】末端の位置がノーマルユニットのリコイルスプリングが収まっている底までの長さと同じになるよう、【スペーサーB】の長さを調整します。最後に【カラー小】のうえに【ボディ】をはめ込んで、全体的な外寸がノーマルユニットと同じになっていればOKです。これが原則の形ですが、今回はセクカに伴うパワーアップのため、ピストン内部にスペーサーを仕込んでメインスプリングの圧力を高くしてありますので、さらに調整が必要になります。

まず作成したリコイルユニットの【スペーサーA】と【スペーサーB】を耐衝撃性接着剤と適当なピン打ち込んで固定します。これでノーマルでは樹脂リングにあたる部分(ワッシャと【カラー大】)は動かなくなるはずです。続くワッシャと【カラー小】と【ボディ】だけで【芯】には装着せず接着剤だけで固定しておきます。つまり【芯】から【ボディ】部分が取り外せるようにしておきます。

次に初速調整のためメインスプリングにスペーサーを仕込みます。GAW等のパワーアジャスターを使うのが王道ですが、今回は長掛ホップに合わせてピストンヘッドを重量化したいのでM8サイズのワッシャを使います。ピストンヘッドとメインスプリングの間にM8スプリングワッシャをペンチで平らに均したものを入れます。メインスプリングを取り出した状態で銃口を下にして、ストックチューブ後端から放り込んで、ライトで照らしてちゃんと収まっていることを確認してください。で、メインスプリングを入れて、リコイルユニットを入れて、リコイルスプリングも入れます。ここで指でリコイルスプリングを押し込んで、リコイルユニットのベアリングが所定位置に収まって軽くロックされるか確認します。リコイルスプリングがバッファチューブ末端にちょうど隠れる位置まで押し込んだ際に、ベアリングが収まるのであればOKです。さらに押し込まないとベアリングが収まらないのであれば、その押し込んだ深さと同じくらいの長さで【スペーサーC】を用意して、【スペーサーB】の後ろに付け足すようにはめ込んで、【ボディ】部分をその分後ろにずらすようにします。【スペーサーC】を用意せず、バッファチューブ後端のフタについているリコイルスプリングのガイドにGAW等のパワーアジャスターを入れて調整してもOKです。

つまり、ピストン前進位置ではリコイルユニットのベアリングがロック状態になっていないといけません。そうしなければ、初速が著しく落ちるだけでなく、初速が安定しません。バッファチューブ後端のフタを締めて、初速を計測し、まだ初速が低い場合は、最初に入れるワッシャを1枚追加して、またリコイルスプリングの位置調整を行います。

【ボディ】の位置をある程度後方にずらした場合、それだけリコイルスプリングの抵抗が大きくなるので、場合によっては【ボディ】の末端がバッファチューブ後端にぶつからず、リコイルがさらに弱くなるかもしれません。この場合は【ボディ】自体を長めにすることで調整します。

全ての調整が完了したら、リコイルユニットの【ボディ】部分は【芯】にピン等で固定しておきましょう。

なお、リコイル自体をオミット(リコイルを無く)したい場合は、適当な電動ガン用のメインスプリングガイドを用意して、長さ10cm程度の内径15mm前後のパイプ(アルミでもABSでもいい)をその後ろにくっつけてバッファチューブの中に入れておけばOKです。このパイプの長さで初速が変わるので、工夫して調整できるようにしておくと、初速調整が楽になります。重さを気にしないなら、もっと手っ取り早く、リコイルスプリングの代わりにリコイルユニットの末端からチューブ末端を埋めるスペーサーを入れてもいいです。またメカボックスとストックチューブの間を何らかの板で仕切れば、リコイルオミットしたうえで、ストックチューブ内にバッテリー等を格納できるようになると思いますが、そこまでしてERGを普通の電動ガンにするより、普通の電動ガン買ったほうが絶対いいです。

ERGのリコイルって、その動作原理上、リコイル発生後にBB弾が発射されるので、命中精度としては不利になりそうなんですが、セミオートだと意外と纏まるんですよね。不思議・・・。

左がオリジナル、真ん中が自作、右端は先端部。 先端部をアルミで作るのは難易度が高くあきらめた。 |

重量比。170gは大きい数字ではないが、一番端っこにあるので、 体感的にはかなり軽くなる。なおリコイルも重量比で軽くなる。 |

その他パーツ

モーターはSHS守護神ハイトルクモーターを使ってみました。FETがアクティブブレーキ仕様なのでモーターの消耗が激しいらしいと聞きましたので、安くてハイトルクかつロースピードなモーターとしてチョイスしました。結論から言うと、7.4Vでは確かにレスポンスが向上しますが、ERGのノーマルモーターは11.1Vに最適化されているようなので、11.1Vでのセミオートレスポンスは殆ど変わりません。4200円のモーターですがERGにおいては10000円のサマコバと違いが判らないほど優秀です。ただネオジム系のモーターは熱に弱いと聞きます。フルオートをメインで使用する人は注意が必要かも。

2年前のレビューの通り、インナーバレルはPDIの6.08mmで、チェンバーパッキンはFireFlyの電気うましかです。初速はホップ最弱で83m/s、適正ホップで85m/s、強ホップで86m/sと、どの状況でも初速オーバーしないようにしました。

チェンバーの交換も目論見ましたが、これが曲者でした。形状はマルイ電動と同じに見えるので、精度の高そうなアルミCNCの製品を試してみましたが、いずれも正常動作しませんでした。多機能がウリのMAXXは、メカボックスの形に干渉してポン付けできず、加工してなんとか取り付けても殆どローディングされない。チェンバー内にBB弾は送り込まれてるけど、10発に1発程度しか発射されないという状態でした。形状がほぼぴったりなRetroArmsの旧型チェンバーだと、ちゃんと発射されますが初速が半分に落ちました。原因がローディングノズルの寸法と気密のどちらかあるいは両方か、追及するのが面倒かつ出口が見えない気がしたので、ここは交換はあきらめてノーマルチェンバーのままにしました。

光学サイト

サイトロンのSD33XXを買いました。特価とはいえ27000円と、ダットサイトに2万円以上使ったのは20年ほど前のOptima2000以来ですね・・・。

タスコジャパンのPointLeaderというダットサイトを未だに使っていまして、これが僕が最初に買ったダットサイトでもう25年以上前のものです。光量は流石に今の最新機種には敵わず、炎天下では最大光量でも見えにくいですが、屋内では全く問題なく使えます。ドットの滲みもなく、故障知らずで、ハンドガンから電動ガン、ガスブロライフルまでいろんな銃に載せてきました。米TascoがBushnellに買収された際に、タスコジャパンの人員含めたリソースは米Sightronの日本法人となるサイトロンジャパンに引き継がれ、PointLeaderはSD30シリーズとして生まれ変わり、現行のSD30XXも高い評価を得ています。

ボディ径が30mmのSD30シリーズと33mmのSD33シリーズ、それぞれに軍用の自動調光・暗視モードがついたMD30/MD33シリーズがあります。現行のSD30X/SD33Xはレンズに強化ガラスを採用し、BB弾程度の衝撃では割れなくなっています。またいずれも日本製なのも安心感ありますね。MD33は自衛隊の装備に載せられているものが数多く目撃されています。今回購入したSD33XXはレンズが大きいという利点がありながら、従来品ではボディ径33mmは専用マウントが必要になっていたものを、T1用マウントが使用できるように筐体底面にT1互換のネジ穴を設けたものです。

実銃対応の高品質ダットサイトにおいてSD30/SD33シリーズは比較的安価な製品です。SD30Xであれば通常17000円前後で販売されています。中華レプリカもエアガンの性能を考えれば十分なものが多いですが、品質や信頼性を考えると破格だといえるでしょう。

そんなわけで、愛用のPointLeaderの末裔であるSD33XXを購入したわけですが、SD30Xでよかったかなーと思わなくはないです。ただ純正マウントが付属していたので、それを考えると意外とお得な買い物だったのかもしれません。

まずアッパーとロアのレシーバーを外します。ここで外し方わからない人は、メカボックスに手を触れる前にもう少し修行が必要ですね(一言でいうと「出直してこい」)。

今回アッパーレシーバーは全く触らないので、そっとどこかに置いておきます。ロアレシーバーで最初にすることは、ダミーボルトカバーの取り外しです。ダミーでカバーなので申し訳程度の凹凸しかないのは電動の最悪な点の一つでですが、ペラペラでリアルさの欠片もないこいつはこの後の作業においてすごく邪魔になるので最初に外します。上写真左側の赤丸のネジを外して、チャージングハンドルを外し、右側写真の状態にします。

そうしたら、ダミーカバーとそのリターンスプリングがついているロッドの後端のあたりに細いマイナスドライバーを差し込むなどして、前に押し出すことでロッドをメカボックスから外します。そうするとダミーカバーごと取り外すことができます。この先に進む前に、マグキャッチとモーターとグリップは外しておきましょう。

ストックを外して、ストックチューブを下側から見ます。後方配線のERGの場合、ここにバッテリー接続個所まで配線が仕込まれているので、それを外します。4本のネジが見えるので、これを外すと配線を隠しているカバーが外れます。

カバーを外したら、根本近くにあるギボシ(平型コネクタ)を外します。2重で熱収縮チューブで覆われているので、カッターなどで表面の方を剥がす必要があります。この後、最終的な作業の際にショートするのを避けるため、コネクタが完全に露出してしまった場合は新しい熱収縮チューブでカバーしておきましょう。

ストックチューブ後端のフタをラジオペンチを差し込むなどして外します。そうすると中からメインスプリングガイドを兼ねたクソ重いリコイルユニットとメインスプリングが取り出せます。リコイルユニットについてるベアリング球はなくしやすいので注意しましょう。

ストックチューブ根本の固定用リングを緩めます。緩めなくても分解できる場合があるかもしれませんが、ギボシ部分を通すのにかなり狭いので緩めておきましょう。スリングループを兼ねたレシーバーのエンドプレートはメカボックスにネジ止めされているので外します。

テイクダウン用のピン(本来なら、ね)と、トリガーの上部にあるピンを外すとメカボックスを取り外す準備ができました。組み立てる際の目安にするため、セレクタをセミにして、上写真右側の赤丸のところにちょこんと出ているプラスチックのパーツの位置をメカボックス側に印をつけておきましょう。

メカボックスは前方から取り外すことになります。ERG分解で最も面倒なのが、後方に出ている配線の抜き差しです。力任せに引っ張って配線の皮膜を破らないように気を付けましょう。

無事メカボックスが取り外せたら、ボルトキャッチも外れます。メカボックスを開ける前に上写真右側の矢印位置にあるネジを外して、プラのパーツとワイヤースプリングを外しておきます。

普通の電動と同じく、T10トルクスレンチで見えるネジを全部外せばメカボックスを開けることができます。お疲れ様でした。

上写真右が開けた時の状態で、うちのERGは二つとも、セミオートでの射撃後、常にこの位置でピストンが停止していました。プリコックでもなく完全にリリースされた状態でもない、チョイコック状態です。過去にも書いてますが、当初は11Vのせいでオーバーランしてるのではないかと思ってましたが、前回のカスタムでアクティブブレーキなFETでも同じ位置なので、これがERGの標準のようです。セミオートのレスポンスをよくするためなのかな、とは思いますが、メインスプリングが早々にヘタりそうで怖いですね。

また、見ての通り、セクターチップがタペットプレートをかなり引いている状態ですので、メカボックスを開けるときはちょっと注意しましょう。

タペットプレートは独自形状で、一般の電動用は使えません。またノズル形状も合わせて独自です。このノズルは別に問題ないんですが、チェンバーがこのノズル専用になっているようで、ERGには普通の電動用のカスタムチェンバーはつけられません(つけられるがまともに弾が出なくなります)。

シリンダ・ピストンは一般電動と互換性があります。上写真左側がノーマルです。ピストンヘッドはアルミ製で、気密は全く問題ありません。今回は11.1V駆動によるサイクル上昇に対応するため、セクターギアの歯を2枚落としますので、ピストンのラックギアの先頭3枚以上が金属歯である必要があります。前回のカスタムでもご説明しましたが、ピスクラ時にセクターギアの破損を防ぐために、全金属歯は避けます。今回は、買い置きしていたWiiTech製のピストンと余っていたLaylaxのシリンダとDCI製の側面吸気ヘッドです。

セクターギアは御覧の通り独自形状です。通常の電動用が使えそうな気もしますが、全体的なバランスとかを考えると交換しないほうがいいと思います。セクターギアの歯を後ろ側の2枚落としました。落としてから気づいたんですが、先述の通りチョイコックなので、前側2枚落としたほうがよかったですね・・・。

FETはXCORTECHの「XET304-NANO MosFET」にしました。1500円ほどのやっすいやつなんですが、何よりも小さく、メカボックスの中に仕込めそうだったのでこれにしました。しかしいくら小さいとはいえ、ギリ入らなかったので、上写真左側のようにメカボックスの壁を一部削り落として、右側写真のように収めました。

このFETははんだ付けする箇所が1か所、すごく狭いので、視力も弱まり酒がないと小刻みに震える僕には作業が大変でした。ERGのリコイルではんだが剥離しないように、グルーガンで固めるのもアリかもしれませんね。僕は耐衝撃接着剤でコードを基板上に貼り付けたうえ、熱収縮チューブを2重にしておきました。

一通り作業が終わったら元通り組み立てます。僕は緑色の熱収縮チューブを使いましたが、モーターのピニオン脇を通る個所の配線はピニオンに引っかからない位置になるよう気を付けましょう。前回のカスタムで僕は経験済みですが、引っかかるとグリップを破壊しないとモーターが抜けなくなります。

普通の人は、セクターギアのポジションがタペットプレートが引かれていない、上写真左側のようにして組み立てると思いますが、その際は右側写真の赤丸位置にあるパーツに注意してください。これはセクターチップに押されて前後に動くものですが、セクターチップの位置によってはメカボックスを閉じた際にその上に乗り上げる形になることがあります。そうなるとメカボックスがロアレシーバーに収まらなくなるので、メカボックスのネジを閉じる前に確認してください。乗り上げているようなら、写真のように前に押してからネジを締めましょう。

最初に外したボルトキャッチと連動するプラパーツとワイヤースプリングも忘れずに取り付けましょう。

メカボックスをロアレシーバーにはめ込むのは一苦労です。先述の通り、後方に出ている配線を通す隙間がかなり狭いためです。メカボックスが定位置に収まったら必ず次の3点を確認してください。

その1:ボルトキャッチがカタカタ動くか ー 動きが渋いと最終弾で動作が止まらなかったり、最終弾でもないのに止まったりします。上写真左側ではつけ忘れてますね。気を付けましょう。

その2:セレクタバーの位置が正しいか ー メカボックスを外すときにセレクタがセミのときのプラパーツの位置に印をつけたのはこのためです。ちゃんと分解時と同じ状態になるようにしてください。ここが間違っていると当然セレクタ通りの動作をしないばかりか、左右のセレクタを繋いでいるパーツが破損して、アンビとして機能しなくなります。ちなみにこのパーツは破損しやすいようで、KSCでパーツが品切れでも、T6とかいう別商品でワンピースに改良されたものが流用できます。

その3:配線が上にはみ出していないか ー これが最重要な確認ポイントです。ここまで組み立てた状態で、ストック後端から中を覗き見ると、ピストンの内側まで見えるはずです。このとき、メカボックス後端から出ている配線は当然見えないはずですが、ストック側に通す隙間が狭いため、配線がたわんでピョコンと顔を出していることがあります。その状態で動作させると、よくても断線、最悪ピスクラです(いやどっちも最悪か)。フラッシュライト等を使ってメインスプリングとリコイルユニットの通り道に配線が見えないことを確実に確認しましょう。

グリップとモーターを取り付け、バッテリーまでの配線をギボシで接続し、メインスプリングとリコイルユニットを入れたら、空打ちして動作確認をします。ERGはメインスプリングがリコイルユニットと直結しているため、ここで問題があれば、また分解して解決してここまで戻って再度動作確認する、という面倒な繰り返しに陥ることがあります。頑張りましょう。そのあとは分解と逆の手順で元通りにしていけば完了です。本当にお疲れ様でした。

ちなみに、ダミーボルトカバーの取り付けは上写真右側が正解だと思いますが、箱出しで最初に分解した時どうなってたか覚えてないので自信ありません・・・。

試射がてらセミとフルで数百発撃ったら、弾が出なくなりました。また分解始めると、メインスプリングとリコイルユニットと一緒にネジが出てきました。メカボックス開けたら、ピストンからピストンヘッドが外れていました。ネジロック塗るの忘れてました・・・。

セクターカットしているので、初速調整は必須です。初速上げるほうに調整が必要ですので、GAW等のアジャストリングやM8程度のワッシャを使うと思いますが、ピストン内に複数枚入れるならリコイルユニット後端にもアジャストリングを入れたほうがいいです。ERGのリコイルはメインスプリングと、リコイルユニットのベアリングと、リコイルユニットとストックチューブ後端の間にあるリコイルスプリングの三つの力で生み出されています。メインスプリング側が強すぎるとリコイルユニットのベアリングが定位置に戻れず、リコイルの低下と初速の不安定の原因になります。リコイルスプリング側が強すぎると、リコイルが大幅に低下します。うまく調整してください。

チェンバーは精度は悪くない、というよりキツキツすぎてPDIのパッキンのようにリブがあるものは入りません。インナーバレルは何つけてたっけ?と思いながらみてみるとまさかのPoseidonのエアクッションでした・・・。遠くまでまっすぐ飛ぶのが特徴ですが、フライヤーが出るので用途を選ぶインナー&パッキンですね。

おそらく銃が好きな人はみな疑問に思うことでしょうが、なんで電動好きはあのジャラジャラ音のなるマガジンを平気で使えるんでしょうか。小銭ジャラジャラして歩いているみたいで恥ずかしくないんでしょうか。そこでジャラジャラしないのに多弾数なマガジンを二つ買ってみました。一つはPTS製のEPM2で、残弾数インジケータがついていて240発入るとのこと。もう一つはCYMA製のPMAGもどきで、やや長い感じで220発入るとのことです。どちらも後半かなりBB弾が入りにくくなるので、頑丈さが特徴のKSC製ローダーが必須といっても過言ではないでしょう。EPM2はインジケータは正しく機能するし、見た目もスマートなんですが、ERGでは200発以上入れるとなぜか初速がものすごく落ちます。満タンにして30発ほど撃つと、残りはちゃんとした初速になります。怖いので使わないようにしています。ちなみにラッピングしたハニーバジャーでは満タン240発で何の問題もなく撃てます。CYMAのほうは満タン220発で問題なく使用できます。この長さが許せるかどうかですね。

実は結構本気でトレポン買おうと思ってたが、リコイルがない、ダミーボルトカバーが超ダサい、そのくせアホみたいに高い、のでやっぱイラネと考えなおした。