APFG SIG MCX Rattler

【初出2023/3/14】APFGというメーカーですが、VFCと混同しておきます。最新ARの決定版・・・MCXの最短バリエーションであるラトラーです。ボルト内にNPASもどきとスチール製ハンマーにガスカット調整機能あり、とってもVFCな銃ですが、ロアレシーバーのマガジンハウジング内に細工があり、GHKのCO2マガジンどころかVFC純正のVMAGも刺さりません。

APFGってなんなのか、僕はVFCがSIGと関係を悪化させることなく非公式でMCXを出すためにでっち上げたメーカーだと思ってます。M17/18でCybergun下請けとはいえ、一応SIG公認を得ているので…。

モノは非常に優秀な製品で、フロンでもまともに動作しますし、細部の再現性も電動とは雲泥の差です。とはいえいろいろいじっちゃっているんですがね。

箱出し

取り出したボルト

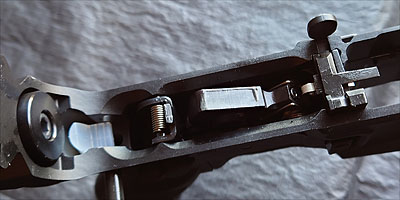

機関部はまるっとVFC

ガスカットタイミング調整可能

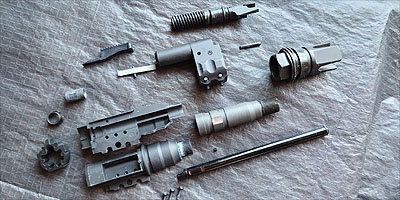

バレル・チェナンバー部の解体

リコイルバッファはなんとアルミ製

サプの中身はインナーバレル延長

そんなん信用ゼロなのでアルミパイプと交換

まず個人的な趣味で必ず交換するインナーバレルです。PDI製の内径6.01mm、長さ138mmのものにしました。チェンバーパッキンも併せてPDIにしましたが、ホップ最弱でも鬼ホップになったので、要調整です。ホップアームを削るとか方法は様々ありますが、僕はアームを傾ける樹脂パーツを短く削りました。

次に、別々のタイミングで見せた知り合い3人が全員TE●GAと呼んだサプレッサーです。これ中身は延長インナーバレルなんですよ。気持ち悪ッ。どう考えても精度に悪影響しかないので外しますが、装着時のテンション維持のためアルミパイプ入れておきました。外径16mmだとスペーサーの窪みにぴったりフィットするのでズレる心配なしです。

VFCなNPASもどきを調整して初速は0.25gで80m/s以下にしておきます。そしてハンマーの根元にある六角ネジを少し緩めてガスカットを長めにしておきました。マガジンを少し温めるとかなりリコイルを強く感じますが、これはボルトがぶつかる部分のバッファがアルミ製だからです。耐衝撃性とか何も考えてない感じですね。CO2運用を考えるならここを樹脂かゴムに替える必要があると思います。念のため底(レシーバーとバッファの間)に適当なサイズのゴムリング挟んでおきました。

外装は交換したのはグリップとダストカバーだけです。グリップはBJTacのSIGロゴ入りグリップ、ダストカバーは樹脂製で実パで安価なFAB Defenceのんです。追加したものを挙げていくと、光学はオープンサイトで SIG ROMEO3 MAX のレプリカです。付属マウントではちょっと低すぎたので、Unityの前方オフセットライザーのレプで嵩上げしています。前後BUISはKACのレプ。フォアグリップも存在感控え目にしたかったので、小ぶりかつシンプルな形のハンドストップにしました。IWCのレプリカです。ライトはSFのレプでUnityレプのスイッチへ。

上写真はEastWindの電動との比較。遠目では同じように見えますが、電動は外装がフル樹脂で厚みのあるボテっとしたレシーバーにペラッペラなダミーボルトです。(現在マズルはKMの太サプにしてます)

ショートマガジン付けるとシュッとしますねえ。VIRTUSのサイズになるとハンドガードの角材感がすごくて好きになれないのですが、RATTLERはバランスの良い見た目になっていてカッコいいですよね。バリエーション展開としてLT型も出ていて、めっちゃほしかったんですが、CO2化めんどいのでスルーしてます。なおMCXといえばSPEARですが、口径が様々で何がどうなってるのか…。

ストックアダプターが別売りされるようなので、お気に入りのVFCのM4ロアレシーバーをMCXにできるようですよ。なので、CO2運用を考えるなら、純正レシーバーを加工するより、適当なVFCロアとストックアダプターを用意するほうが手間が省けるでしょう(費用はかかりますが・・・)。

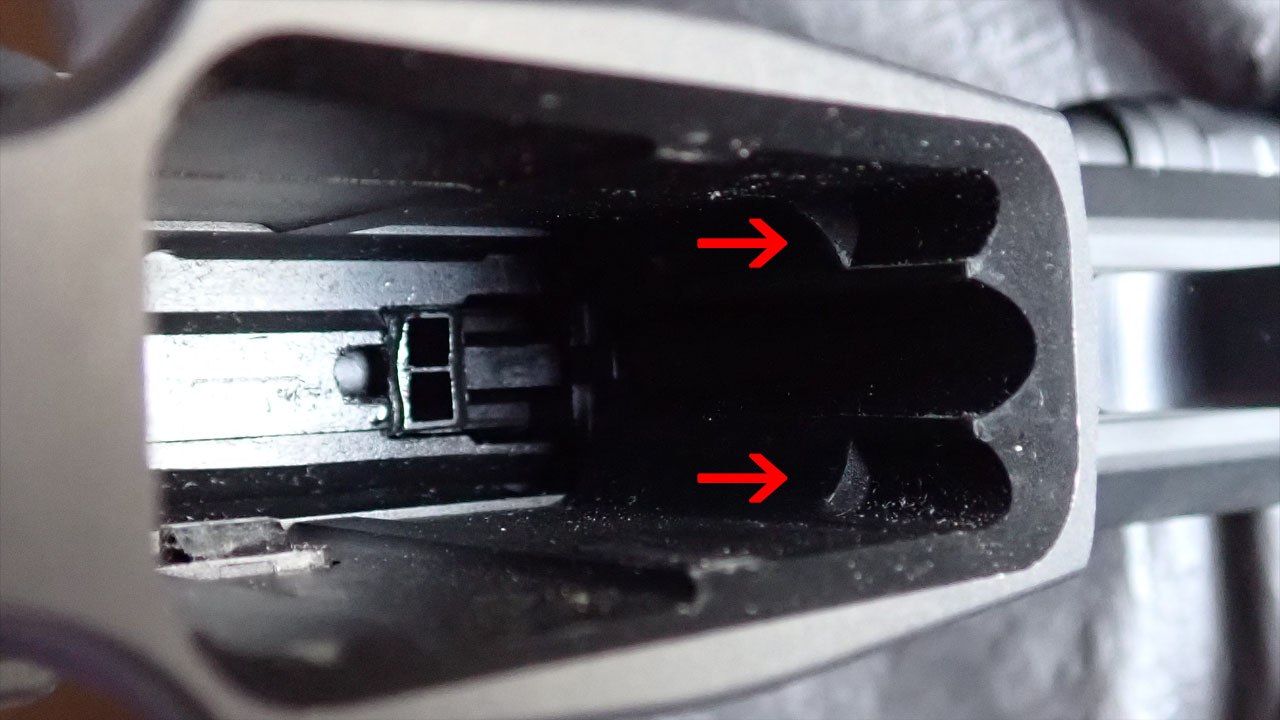

上写真の最下段、左のダストカバーはFABの実パですが、リアルサイズなGBBなので無加工で取り付けOK、ちゃんと閉まります。右写真がマガジンハウジング内前方で、赤矢印の部分が邪魔して、VMAGが刺さらない。CO2化するためにはGHKマガジンかガワがVMAGのReloadマガジンが使えないとダメなので、この銃の最も致命的なポイントかと。