WA SVI Infinity Expert 他HiCap系

今回から3回連続企画で、WA、KSC、マルイコピーの通称「ハイキャパ」を見ていこうと思います。実銃ではハイキャパという呼び名は存在せず(ガバメントと同じ)、HighCapacityの略でHiCapという呼び方は存在するものの、単純に「装弾数が多い」という銃の特徴を表すものです。ちなみにこの手のエアガンの元祖であるMGCのSpringfield(93年)はハイキャパシティガバメントシリーズと名乗っていましたっけ。

昭和のエアガン黎明期を通過してきた初老世代以上はWAにすごい拒否反応を示す人が多いです。日本人は訴訟というものを嫌うので、訴訟連発のWAは嫌われました(敗訴連発でも)。しかしエアガンというニッチな市場が国際的な方向性を持ち成熟していく過程で、この問題は遅かれ早かれ必ず発生したはずで、一概にWAを悪と断罪するのは違うんじゃないかな…と30年経って思うようになりました。確かに擁護が難しい悪どい側面も多々ありましたけども…。純粋に技術的というかエポックメイキングな点で考えて、電動ガンの開祖であるマルイに比べて、プレシュートGBBの元祖であるWAはリスペクトされてなさすぎだと思います。最初にまともなGBBライフルを開発したのもWAなんですから。とはいえ、93年に発表したマグナブローバックというメカニズムを根本的には何も変えていないことは、リコイルや作動性といった撃ちごたえの面では代替フロンを利用するGBBでは2025年現在の他社最新製品と遜色ない点は本当にすごいと思いますし、集弾性といった性能面では2025年現在の他社最新製品には遠く及ばない点は残念でなりません。外観のリアルさでは当初から他社より抜きんでていましたが、1911では全体の厚みが実銃より1mmほど厚いということと、スライドストップノッチの摩耗対策が下手くそすぎるということは指摘しておきます。

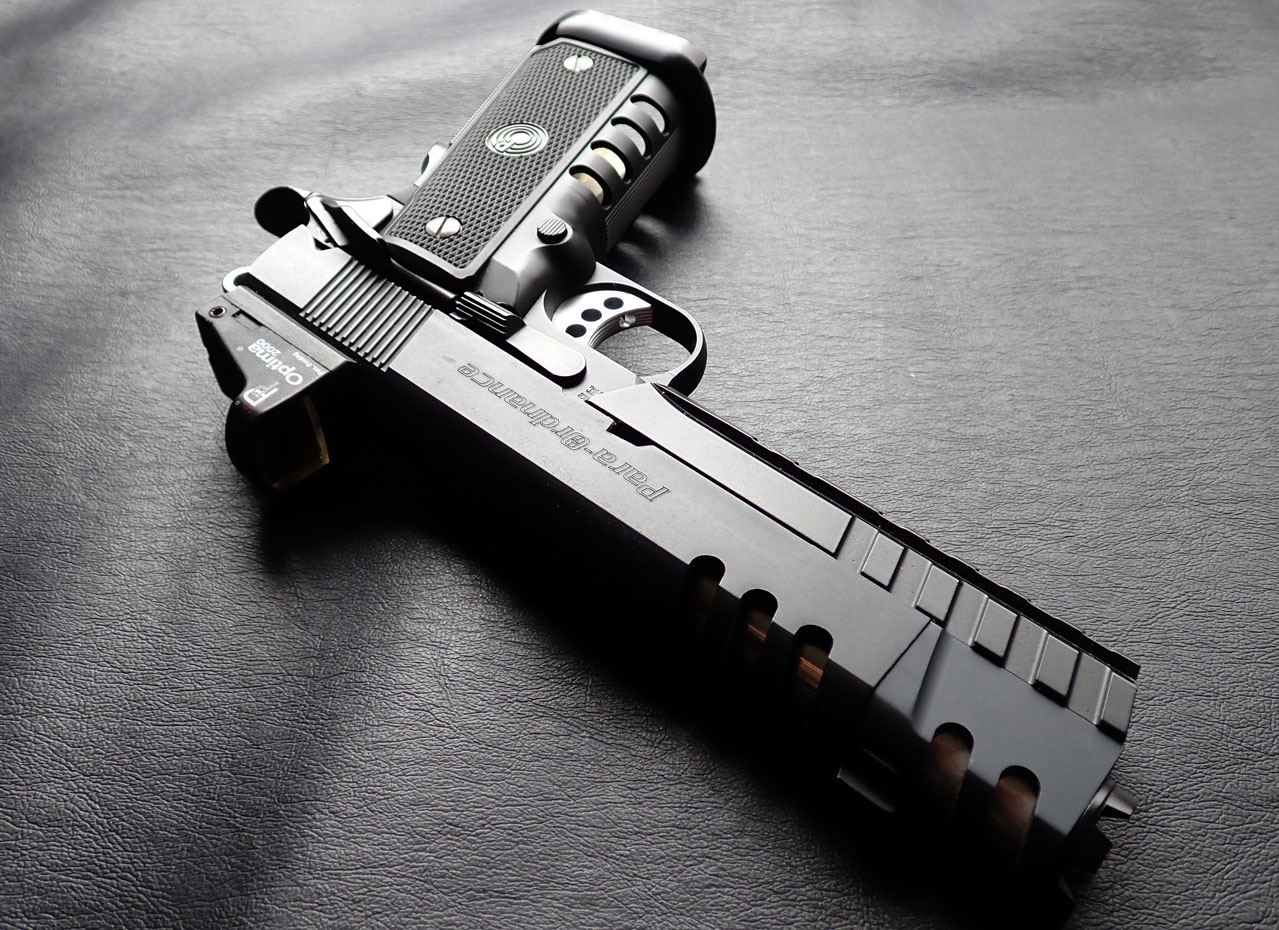

SVI Infinity Expert Pistol はWA純正でシアやハンマーをステンレス製とした特別モデルで、とんでもなくトリガーを軽くすることができました。KSCがSTIをラインナップしていて、WAがSVIというのも面白かったですね(STIとSVIは元々同じメーカー)。HRT SpecialとDobermannはともにParaOrdnanceのP14がベースの銃で、2011と違ってフレームがグリップ部分と一体で(実銃は)金属製です。パラオードは元々カナダのメーカーでしたが現在はパラUSAと名前を変えてアメリカのメーカーになっています。

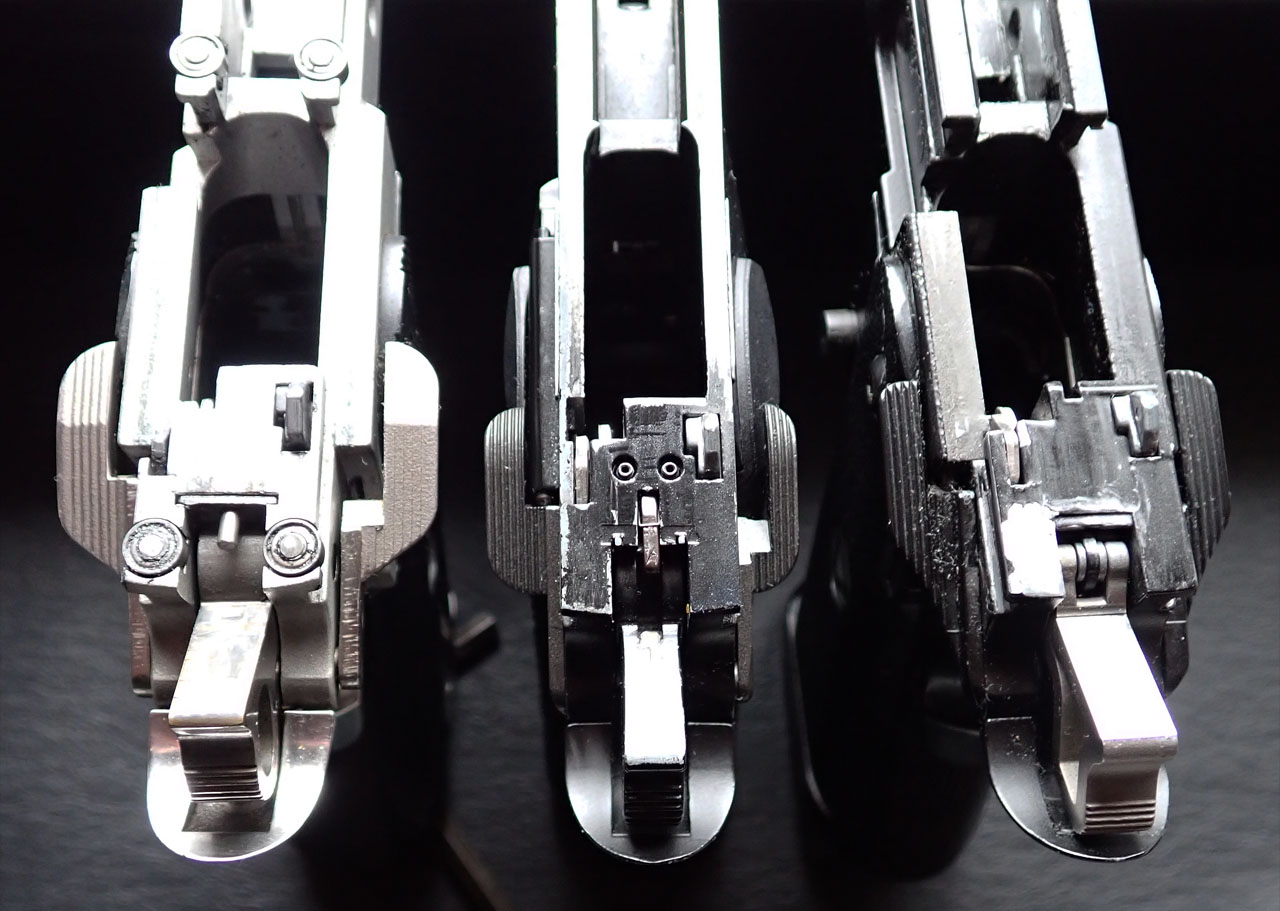

WAの1911/2011メカは大きく分けて旧型と新型があり、旧型はR-Type、新型はSCW1~3となります。最大の違いはファイアリングピン(バルブストライカー)の構造で、左写真左からR-Type、SCW1、SCW2です(写真のR-Typeはローラー付きカスタムフレーム)。マガジンは全てで互換性がありますが、スライド側は新旧で互換性がありません。旧型メカは単純な構造で動作の信頼性が高いのですが、スライド側ブリーチのダミーファイアリングピンの位置が奥まってしまい、見た目のリアルさに問題があります。SCW1は2011系では問題ないのですが、1911系では耐久性に大問題があり、すぐにSCW2に代わりました。SCW2と3はバルブストライカーがハンマーに取り付けられているのが特徴で、SCW2は確実に動作させるための調整がシビアで、それを緩和したものがSCW3になります。

WAの1911/2011系は実銃のイナーシャリファイアリングピン(慣性撃針)を見事に再現している唯一のエアガンで、マガジン入れたままハンドデコック(トリガーを引きながらハンマーをゆっくり落とす)でフルダウン位置まで戻せるのが特徴です。ハーフコック位置のリアルさも含め、他社にはないポイントです。特にSCW以降、複雑な構造や調整の難しさといったコスト増を行ってまでこのリアルさを諦めなかったWAには本当に頭が下がります。また当初よりダミーファイリングピンの再現も拘っていて、上写真右側は左からSCW1、SCW2、KSCレースメカ、KSC System7、マルイコピー、マルイコピー+Guarder製パーツ、となります。KSCもマルイも最新の1911/2011ではきちんと再現していますが、初期製品は(マルイに至っては現行製品の一部も)ブリーチ固定のネジがむき出しでした。WAはR-Typeの頃からダミーファイリングピンを再現していました。銃を構えた時に嫌でも目に入る個所なので、ここにネジはホンマにないわー…。